2025/10/16

動画マニュアル

室内での動画撮影に最適な吸音材|残響・反響ノイズを最短で減らす選び方と設置手順

目次

はじめに:動画の「見やすさ」は音で決まる

室内で動画を撮ると、見た目は悪くないのに「声が遠い・響く・こもる」と感じることがあります。原因はカメラやマイクではなく、部屋の残響(リバーブ)。吸音材を適所に貼るだけで、同じ機材でも聞き取りやすさは大きく改善します。本記事では、動画撮影における吸音材の選び方と、賃貸でもできる設置手順、最低限の配置のコツを解説します。

吸音と防音の違いを30秒で把握

- 吸音:室内に発生した音の反射を減らし、声の明瞭度を上げる。動画の聞き取りやすさに直結。

- 防音:外への漏れや外からの侵入音を遮る。建材・施工を伴いコストが高い。

動画撮影の主目的は多くの場合「残響を減らし台詞をクリアにする」こと。まずは吸音から着手するのが費用対効果に優れます。

素材別:動画撮影に向いた吸音材の選び方

素材ごとの厚み・扱いやすさ・見た目・コストを比較します。賃貸対応可否や設置のしやすさも指標にしました。

| 素材 | 特徴 | 推奨厚み/サイズ | 設置性 | 賃貸適性 | 向いている用途 |

|---|---|---|---|---|---|

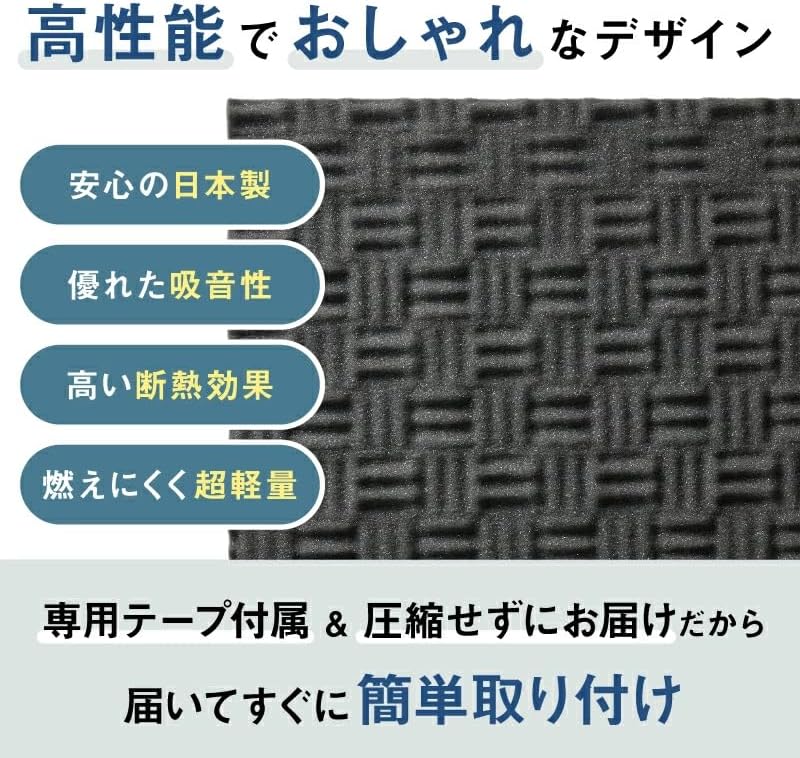

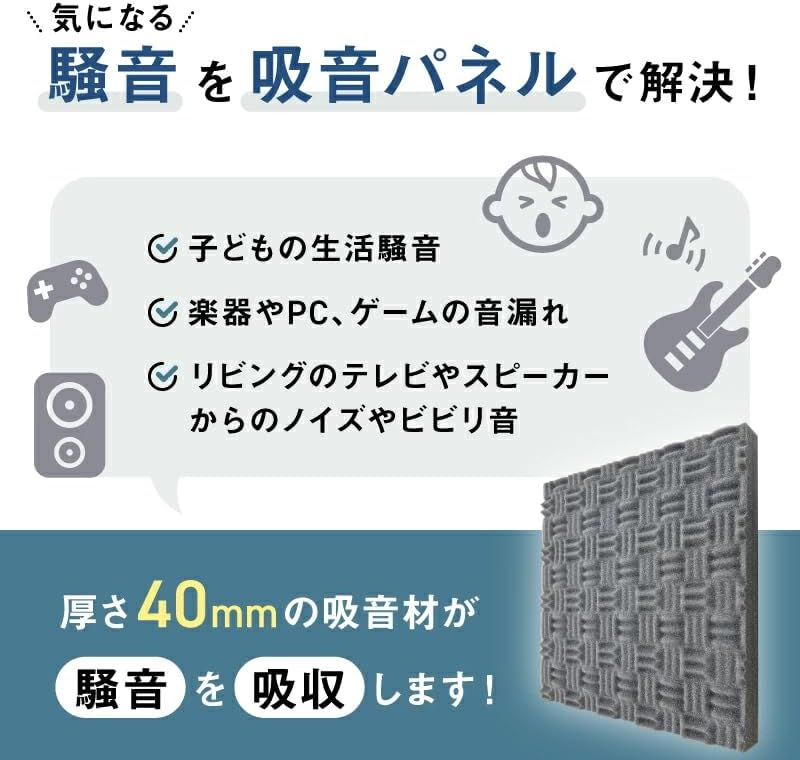

| ウレタン吸音フォーム(波形/ピラミッド) | 軽い・低〜中音の反射を手軽に低減。色・形が多い。 | 25〜50mm/30×30cmなど | 両面テープやマグネットで簡単 | ◎(原状回復しやすい) | トーク中心の動画、ナレーション収録 |

| ポリエステル吸音ボード | 繊維系で安全性が高く見た目もスッキリ。ピン留め可。 | 9〜25mm/30×60cmなど | ピン/面ファスナー/レール | ◎ | 背景も整えたいデスク配信 |

| グラスウール(化粧吸音パネル) | 中〜高性能。フレーム入りなら粉塵対策済みで安全。 | 25〜50mm/60×60cmなど | フック/スタンド/レール | ○(直貼りは不可。吊り下げ推奨) | 広い部屋や響きが強い空間の本格対策 |

| ロックウール(化粧パネル) | 中低音にも有効。重量はややあるが効きが良い。 | 25〜50mm/60×120cmなど | スタンド/フック | ○ | 低めの男性声やBGMの回り込み対策 |

| 移動式ゴボ(吸音パーテーション) | 置くだけで可搬。撮影後に片付けられる。 | 厚手パネル/可動脚 | 置くだけ | ◎ | 賃貸・多用途部屋での一時的な撮影 |

最小投資で効かせる「配置」の基本

ポイントは「一次反射点」と「話者の背後」

- マイク正面の壁(一次反射):カメラや話者が向いている壁に吸音パネルを集中配置。声が跳ね返る最短経路を断ちます。

- 話者の背後:口から出た音が背後の壁で反射してマイクへ戻るのを抑制。薄手でも面積を稼ぐと効く。

- 左右の一次反射:デスク撮影なら耳の高さに細長いパネルを水平設置。幅広の鏡や窓があれば優先。

- 床・天井:硬い床はラグ/カーペットで高周波の散乱と足音を軽減。天井は照明周りの一点だけでも吸音パネルで効果。

「面積×厚み」のバランス

- まずは面積を確保:厚みよりも、一次反射面に合計1〜2㎡程度の面を確保する方が体感しやすい。

- 次に厚み:話し声中心なら25〜30mm、響きが強い部屋は50mmを一部に。

- 拡散も併用:本棚や凹凸のある背景で音を散らすと、デッドになりすぎず自然。

.jpg)

賃貸OK:壁を傷めない固定テク

工具なしの定番

- コマンドタブ+超薄両面シート:軽量フォームや薄手ボードに。原状回復が容易。

- 面ファスナー(マジックテープ):貼り替え前提で便利。壁側は剥がせるタイプを選択。

- 突っ張りポール+ワイヤー:パネルをフックで吊る。荷重分散で安心。

- イーゼル/吸音スタンド:自立させる方式。背景の見た目調整にも有効。

きれいに貼る手順(フォーム/ボード共通)

- 油分・ホコリを拭き取り、位置ガイドをマスキングテープで仮取り。

- 一次反射面から順に、耳の高さ(座り撮影で床から約110〜130cm)を基準に水平を合わせる。

- 小パネルは市松に配置し、継ぎ目をずらすとムラが出にくい。

- 貼った直後に軽く押さえ、24時間は剥がさない。

撮影パターン別の最小セット

デスク前・トーク動画(2×3m程度の部屋)

- 30×60cm×6枚(25mm)を正面壁に横3×縦2で配置。

- 同サイズ×2〜3枚を背面に分散。

- 床は薄手ラグを追加。これだけで残響感が大きく減ります。

立ちトーク/ホワイトボード解説

- 移動式吸音パーテーションを話者の左右に1台ずつ。

- 正面壁に幅広パネル(60×120cm級)を1〜2枚。

商品レビュー(机上物撮り+ナレーション)

- 左右一次反射に細長パネル(15×60cm級)を耳の高さで水平に。

- テーブル面の箱鳴り対策にフェルトマット。

マイクとの合わせ技で効きを最大化

指向性を味方にする

- ラベリア(ピン)マイク:口元に固定でき、残響の影響を最小化。

- ショットガン:カメラ上またはブームで口元寄りに。吸音材と併用で環境音の回り込みを抑える。

- ダイナミック型(手持ち/スタンド):近接運用でS/Nを稼げる。背景の響きが強い部屋に有効。

レベル設定と簡易チェック

- 収録前にスマホ/カメラのモニターで話し声のピークが-12〜-6dB目安になるよう調整。

- 手を一度叩いて残響の尾を確認。吸音前後の比較テイクを5秒ずつ残すと上達が早い。

よくある失敗と回避策

- 壁一面を薄いフォームで覆う:中低域が残り、声が軽くなることも。一次反射面の面積確保+一部厚手でバランスを。

- 窓ガラスを放置:強い反射源。厚手カーテンかロールスクリーンで吸音材の効きを底上げ。

- 床がフローリングのみ:フットノイズや高域反射を招く。ラグ必須。

- マイクが遠い:いくら吸音しても改善幅が小さい。まず距離を詰める。

コスパ重視の導入プラン(目安)

まずはここから(約1㎡)

- 30×60cm×6枚(25mm)=正面壁に集中。

- 面ファスナー運用で配置替え可能に。

次の一歩(約2㎡)

- 背面に同サイズ×4枚、左右に細長×2枚。

- 床ラグとカーテンで広帯域をカバー。

仕上げ(約3㎡+α)

- 天井の一次反射に60×60cm×2枚を追加。

- 必要に応じて移動式パーテーションを1台。

メンテナンスと安全

- 粉塵対策:繊維系は化粧仕上げやフレーム入りを選択。

- 清掃:フォームはハンディクリーナーと軽い拭き取り、繊維系はコロコロで。

- 耐火・法令:撮影用照明の近くは耐熱性や離隔を確保。出入口やコンセントを塞がない。

関連記事

まとめ

動画の聞き取りづらさは機材より室内の残響が原因のことが多い。まずは一次反射面と背面に1〜2㎡の吸音面を確保し、厚みは25〜50mmでバランスを取る。賃貸なら面ファスナーや吊り下げで原状回復を担保。マイクの距離と指向性も最適化し、床ラグやカーテンを併用すれば少ない投資でプロ並みの音に近づける。

Posts by Topic

- 3T'sの特徴(9)

- AI(31)

- DX(32)

- LMS(3)

- セキュリティ(8)

- ビジネス(20)

- ビジネススキル(24)

- ヘルプ(1)

- マニュアル作成の基礎(17)

- メディア掲載(1)

- リスキリング(7)

- 事務に役立つツール(12)

- 動画マニュアル(124)

- 動画撮影(8)

- 動画編集(14)

- 動画編集アプリ(6)

- 外国人労働者(3)

- 導入事例(3)

- 技術継承(9)

- 新人教育(23)

- 未分類(3)

- 用語辞典(18)

- 社内教育(24)

おすすめ記事

- サイクルタイム・タクトタイム・リードタイムの違いは?製造現場の基本と短縮手順をやさしく解説|計測・ボトルネック特定・改善例まで

- 【2025年保存版】Microsoft Officeで簡単マニュアル作成術!EXCEL・PowerPoint・Word活用法

- AI翻訳×動画マニュアルでインバウンド対策を強化!3T’sが提供する最新ソリューションの魅力

- マニュアル作成は誰がするべきか?役割分担の最適解

- Z世代の心をつかむ!動画を活用した新人教育の最新手法

新着記事